IL CAFFÈ

ossia BREVI E VARI DISCORSI DISTRIBUITI IN FOGLI PERIODICI

Tomo primo

Dal giugno 1764 a tutto maggio 1765

| Testo critico stabilito da Gianni Francioni (Il Caffè 1764-1766, Torino, Bollati Boringhieri, 1998) |

| INDICE Al lettore Indice dei discorsi contenuti in questo primo tomo Introduzione Pietro Verri, Storia naturale del caffè Pietro Verri, V’erano ier sera… Cesare Beccaria, Il Faraone Pietro Verri, Così terminò… Ebbimo nel caffè… Pietro Verri, Il tempio dell’Ignoranza Ricevo una lettera… Pietro Verri, Elementi del commercio Cesare Beccaria, Frammento sugli odori Alessandro Verri, Rinunzia avanti notaio degli autori del presente foglio periodico al Vocabolario della Crusca Pietro Verri, La commedia Pietro Verri, M’è stato dato… Pietro Secchi, La coltivazione del tabacco Pietro Verri, Così termina… Ricevo da ottimo cittadino… Sebastiano Franci, Dell’agricoltura. Dialogo. Afranio e Cresippo Pietro Verri, In fatti, lettori cortesi… Alessandro Verri, Le riverenze Pietro Verri, Le lettere ci piovono… Giuseppe Visconti, Osservazioni meteorologiche fatte in Milano. Sul barometro Alessandro Verri, Discorso sulla felicità de’ Romani Pietro Verri, La festa da ballo Giuseppe Visconti, Osservazioni meteorologiche fatte in Milano. Sul termometro. Su i venti Cesare Beccaria, Risposta alla Rinunzia Giuseppe Visconti, Osservazioni meteorologiche fatte in Milano. Sul clima La lettera ch’io ricevo… François Baillou, Lettera d’un violinista Un causidico ci ha annoiati… Alfonso Longo, Osservazioni su i fedecommessi Io ho migliore opinione… Pietro Verri, Avvisi ai signori caffettieri Alessandro Verri, Saggio di legislazione sul pedantesimo La giusta e discreta doglianza… Alessandro Verri, Memoriale ad un rispettatissimo nostro maestro Pietro Verri, La vendetta Pietro Verri, La disattenzione Sebastiano Franci, Alcuni pensieri politici Pietro Verri, La fortuna dei libri Alessandro Verri, La bugia Alessandro Verri, L’ingratitudine Pietro Verri, Il secreto Pietro Verri, I filosofi Ci è stata diretta… Pietro Verri, Considerazioni sul lusso Alessandro Verri, Conversazione tenutasi nel caffè Pietro Verri, Le delizie della villa Cesare Beccaria, Tentativo analitico su i contrabbandi Pietro Verri, La coltivazione del lino Alessandro Verri, Di Giustiniano e delle sue leggi Alessandro Verri, Pensieri scritti da un buon uomo per instruzione di un buon giovine Pietro Verri, Saggio d’aritmetica politica Pietro Verri, Qual sia il miglior ingegno Pietro Verri, Quai sieno gli uomini grandi Pietro Verri, L’ambizione Pietro Verri, La medicina Pietro Verri, Pensieri sullo spirito della letteratura d’Italia Giuseppe Colpani, Dialoghi dei morti Pietro Verri, I giudizi popolari Giuseppe Visconti, Descrizione d’una famiglia rustica Alessandro Verri, Promemoria che serve a maggior spiegazione della rinuncia al Vocabolario della Crusca Sebastiano Franci, Difesa delle donne Alessandro Verri, Alcune riflessioni sulla opinione che il commercio deroghi alla nobiltà Pietro Verri, Storia naturale del caccao Punti di vista Cesare Beccaria, Frammento sullo stile Pietro Verri, Dell’onore che ottiensi dai veri uomini di lettere Alessandro Verri, Dell’ozio Paolo Frisi, Degl’influssi lunari Pietro Verri, Le osservazioni degli influssi… Pietro Verri, Lettera d’un freddista Luigi Lambertenghi, Delle poste Pietro Verri, Gli studi utili Alessandro Verri, I beni della insensibilità. Racconto antico Ai lettori Pietro Verri, Sulla spensieratezza nella privata economia Pietro Secchi, Anecdoto chinese Pietro Verri, I tre seccatori Ruggero Boscovich, Estratto del Trattato astronomico del signor de La Lande Pietro Verri, Lettera d’un medico polsista Pietro Verri, Un ignorante agli scrittori del Caffè Opinione che debbesi tenere delle cognizioni proprie Alfonso Longo, Dissertazione sugli orologi Pietro Verri, Le maschere della commedia italiana Pietro Verri, Sin tanto che la commedia… Pietro Verri, Ai giovani d’ingegno che temono i pedanti Alessandro Verri, Lo spirito di società Demetrio ai lettori di questi fogli |

Brevi complector singula cantu.

Al lettore

Questo lavoro fu intrappreso da una piccola società d’amici per il piacere di scrivere, per l’amore della lode e per l’ambizione (la quale non si vergognano di confessare) di promovere e di spingere sempre più gli animi italiani allo spirito della lettura, alla stima delle scienze e delle belle arti, e ciò che è più importante all’amore delle virtù, dell’onestà, dell’adempimento de’ propri doveri. Questi motivi sono tutti figli dell’amor proprio, ma d’un amor proprio utile al pubblico. Essi hanno mosso gli autori a cercare di piacere e di variare in tal guisa i soggetti e gli stili che potessero esser letti e dal grave magistrato e dalla vivace donzella, e dagl’intelletti incalliti e prevenuti e dalle menti tenere e nuove. Una onesta libertà degna di cittadini italiani ha retta la penna. Una profonda sommissione alle divine leggi ha fatto serbare un perfetto silenzio su i soggetti sacri, e non si è mai dimenticato il rispetto che merita ogni principe, ogni governo ed ogni nazione. Del resto non si deve e non si è mai prestato omaggio ad alcuna opinione, ed anche negli errori medesimi alla sola verità si è sacrificato.

Forse potran col tempo sembrar troppo animosi alcuni tratti contro i puristi di lingua; ma la pedanteria de’ grammatici, che tenderebbe ad estendersi vergognosamente su tutte le produzioni dell’ingegno; quel posporre e disprezzare che si fa da alcuni le cose in grazia delle parole; quel continuo ed inquieto pensiero delle più minute cose che ha tanto influito sul carattere, sulla letteratura e sulla politica italiana meritano che alcuno osi squarciare apertamente queste servili catene. È ridicola cosa il raccomandarsi alla benevolezza del pubblico, conviene meritarsela. Come gli autori per amor proprio hanno scritto, così per amor proprio il pubblico ha letto e leggerà. Ciò che è piaciuto diviso in fogli conviene sperare che piacerà riunito in questo primo tomo; al quale altri verranno in seguito se il favorevole giudizio del pubblico continuerà a dar lena a questo periodico lavoro.

Indice dei discorsi contenuti in questo primo tomo

DI ECONOMIA PUBBLICA

Elementi del commercio

Pensieri politici

Considerazioni sul lusso

Tentativo analitico su i contrabbandi

Sul commercio della nobiltà

Su i fedecommessi

Sulla legislazione di Giustiniano

Coltivazione del tabacco

Coltivazione del lino

Le poste

Danno che recano all’industria nazionale alcune caritatevoli instituzioni: anecdoto chinese

DI AGRICOLTURA, STORIA NATURALE E MEDICINA

Dialogo sull’agricoltura

Osservazioni meteorologiche fatte in Milano sul barometro

Sul termometro

Su i venti

Sul clima

Storia naturale del caffè

Storia naturale del caccao

La medicina

Degl’influssi lunari

DI VARIA LETTERATURA

Giuoco del Faraone calcolato

Il tempio dell’Ignoranza

Frammento sugli odori

Sulla commedia

Le riverenze

Sulla felicità de’ Romani

Descrizione d’una villeggiatura

Sullo spirito della letteratura italiana

Dialoghi de’ morti

I giudizi popolari

Descrizione d’una famiglia rustica

Difesa delle donne

Sullo stile

Lettera d’un freddista

Gli studi utili

I tre seccatori

Estratto del Trattato astronomico del signor De la Lande

Lettera d’un medico polsista

Lettera d’un ignorante

Paragone fra l’orologio italiano e l’europeo

Le maschere della commedia italiana

AI PEDANTI

Rinunzia alla Crusca

Risposta alla Rinunzia

Saggio di legislazione sul pedantesimo

Memoriale ad un rispettato maestro

Conversazione tenutasi nel caffè

Promemoria al Vocabolario della Crusca

Dell’onore che ottiensi dai veri uomini di lettere

Ai giovani d’ingegno che temono i pedanti

DI MORALE

La vendetta

La disattenzione

La bugia

L’ingratitudine

Il secreto

Pensieri d’un buon vecchio ad un giovane

Qual sia il miglior ingegno

Quai sieno gli uomini grandi

L’ambizione

L’ozio

I beni dell’insensibilità

La spensieratezza nella economia privata

Opinione che debbesi avere delle cognizioni proprie

Lo spirito di società

Num. I

IL CAFFÈ

[Introduzione]

Cos’è questo Caffè? È un foglio di stampa che si pubblicherà ogni dieci giorni. Cosa conterrà questo foglio di stampa? Cose varie, cose disparatissime, cose inedite, cose fatte da diversi autori, cose tutte dirette alla pubblica utilità. Va bene: ma con quale stile saranno eglino scritti questi fogli? Con ogni stile che non annoi. E sin a quando fate voi conto di continuare quest’opera? Insin a tanto che avranno spaccio. Se il pubblico si determina a leggerli, noi continueremo per un anno, e per più ancora, e in fine d’ogni anno dei trentasei fogli se ne farà un tomo di mole discreta; se poi il pubblico non li legge, la nostra fatica sarebbe inutile, perciò ci fermeremo anche al quarto, anche al terzo foglio di stampa. Qual fine vi ha fatto nascere un tal progetto? Il fine d’una aggradevole occupazione per noi, il fine di far quel bene che possiamo alla nostra patria, il fine di spargere delle utili cognizioni fra i nostri cittadini divertendoli, come già altrove fecero e Steele, e Swift, e Addisson, e Pope ed altri. Ma perché chiamate questi fogli il Caffè? Ve lo dirò; ma andiamo a capo.

Un greco originario di Citera, isoletta riposta fra la Morea e Candia, mal soffrendo l’avvilimento e la schiavitù, in cui i Greci tutti vengon tenuti dacché gli Ottomani hanno conquistata quella contrada, e conservando un animo antico malgrado l’educazione e gli esempi, son già tre anni che si risolvette d’abbandonare il suo paese: egli girò per diverse città commercianti, da noi dette le scale del Levante; egli vide le coste del Mar Rosso, e molto si trattenne in Mocha, dove cambiò parte delle sue merci in caffè del più squisito che dare si possa al mondo; indi prese il partito di stabilirsi in Italia, e da Livorno sen venne in Milano, dove son già tre mesi che ha aperta una bottega addobbata con ricchezza ed eleganza somma. In essa bottega primieramente si beve un caffè che merita il nome veramente di caffè; caffè vero verissimo di Levante, e profumato col legno d’aloe, che chiunque lo prova, quand’anche fosse l’uomo il più grave, l’uomo il più plombeo della terra bisogna che per necessità si risvegli, e almeno per una mezz’ora diventi uomo ragionevole. In essa bottega vi sono comodi sedili, vi si respira un’aria sempre tepida e profumata che consola; la notte è illuminata, cosicché brilla in ogni parte l’iride negli specchi e ne’ cristalli sospesi intorno le pareti e in mezzo alla bottega; in essa bottega chi vuol leggere trova sempre i fogli di novelle politiche, e quei di Colonia, e quei di Sciaffusa, e quei di Lugano, e vari altri; in essa bottega chi vuol leggere trova per suo uso e il Giornale enciclopedico, e l’Estratto della letteratura europea, e simili buone raccolte di novelle interessanti, le quali fanno che gli uomini che in prima erano Romani, Fiorentini, Genovesi o Lombardi, ora sieno tutti presso a poco Europei; in essa bottega v’è di più un buon atlante, che decide le questioni che nascono nelle nuove politiche; in essa bottega per fine si radunano alcuni uomini, altri ragionevoli, altri irragionevoli, si discorre, si parla, si scherza, si sta sul serio; ed io, che per naturale inclinazione parlo poco, mi son compiaciuto di registrare tutte le scene interessanti che vi vedo accadere, e tutt’i discorsi che vi ascolto degni da registrarsi; e siccome mi trovo d’averne già messi in ordine vari, così li dò alle stampe col titolo Il Caffè, poiché appunto son nati in una bottega di caffè.

Il nostro greco adunque (il quale per parentesi si chiama Demetrio) è un uomo che ha tutto l’esteriore d’un uomo ragionevole, e trattandolo si conosce che la figura che ha gli sta bene, nella sua fisonomia non si scorge né quella stupida gravità che fa per lo più l’ufficio della cassa ferrata d’un fallito, né quel sorriso abituale che serve spesse volte d’insegna a una timida falsità. Demetrio ride quando vede qualche lampo di ridicolo, ma porta sempre in fronte un onorato carattere di quella sicurezza che un uomo ha di sé quando ha ubbidito alle leggi. L’abito orientale, ch’ei veste, gli dà una maestosa decenza al portamento, cosicché lo credereste di condizion signorile anziché il padrone d’una bottega di caffè; e convien dire che vi sia realmente una intrinseca perfezione nel vestito asiatico in paragone del nostro, poiché laddove i fanciulli in Costantinopoli non cessano mai di dileggiare noi Franchi, qui da noi, non so se per timore o per riverenza, non si vede che osino render la pariglia ai levantini. Gli Europei che si stabiliscono in quelle contrade vestono quasi tutti l’abito o armeno, o greco, o talare in qualunque modo, né se ne trovano male, anzi ripatriando risentono il tormento del nostro abito con maggior energia, in vece che nessun di essi, stabilendosi fra di noi nelle città dove il commercio li porta, può risolversi a fare altrettanto. Noi cambiam di mode ogni vent’anni, e vedremmo la più ridicola incostanza del mondo se ci si presentasse una collezione degli abiti europei da soli quattro secoli a questa parte: i ritratti antichi ce ne fanno fede, sembra che andiamo ciecamente provandoci con ripetuti tentativi per trovare una volta la forma dell’involto in cui deve rinchiudersi il corpo umano, ch’è pur sempre lo stesso; e quel ch’è più si è che malgrado tutte le nostre instabilità, e malgrado la sicurezza in cui siamo che da qui a vent’anni chi si vestisse come facciamo ora noi sarebbe ridicolo, pure crediamo ridicole le ragioni medesime che ci dimostrano l’irragionevolezza del nostro vestito. Gli orientali in vece tagliano gli abiti loro sulla stessa forma su cui li tagliavano i loro antenati alcuni secoli fa, poiché quando si sta bene non v’è ragione per variare; l’abito loro perfine è più elegante, più pittoresco, più sano, più comodo del nostro. Su quest’argomento io scriverei volentieri molte pagine, se non vedessi che si scriverebbero inutilmente. E sapete perché le scriverei? Perché io nato, allevato in Italia non ho mai potuto naturalizzarmi col mio vestito; e quando devo ogni mattina soffrire che mi si sudici il capo colla pomata, che mi si tormenti con cinquecento e non so quanti colpi di pettine, che mi s’infarini, e mi si riempian gli occhi, gli orecchi, il naso e la bocca di polve; quando vedo rinchiudere i miei capelli entro un sacco che mi pende sulle spalle, quando mi sento cingere il collo, i fianchi, le braccia, le ginocchia, i piedi da tanti tormentosi vincoli, e che fatto tutto ciò al minimo soffio d’aria la sento farsi strada sino alla pelle e intirizzarmi nell’inverno; e devo portar meco un pezzo inutile di panno, che si chiama cappello, benché non sia un cappello; e devo portar meco una spada, quand’anche vado dove son sicuro da ogni oltraggio, né ho idea di farne; non so contenermi che non esclami: Oh ragionevoli, oh felici sartori, berettieri e uomini dell’Asia, ridete di noi che avete ben ragione di ridere!

Son pochi dì dacché il nostro Demetrio ebbe occasione di parlar del suo mestiere, e ne parlò da maestro. Si trovavano nel caffè un negoziante, un giovane studente di filosofia, ed uno dei mille e ducento curiali che vivono nel nostro paese; io stava tranquillamente ascoltandoli, non contribuendo con nulla del mio alla loro conversazione. Il caffè è una buona bevanda, diceva il negoziante, io lo faccio venire dalla parte di Venezia, lo pago cinquanta soldi la libbra, né mi discosterò mai dal mio corrispondente; altre volte lo faceva venir da Livorno, ma v’era diversità almen d’un soldo per libbra. V’è nel caffè, soggiunse il giovane, una virtù risvegliativa degli spiriti animati, come nell’oppio v’è la virtù assoporativa e dormitiva. Gran fatto, replicò il curiale, che quel legume del caffè, quella fava ci debba venire sino da Costantinopoli! Qui Demetrio, il quale in quel punto era disoccupato, prese a parlare in tal modo:

Storia naturale del caffè

Il caffè, signori miei, non è altrimenti una fava o un legume, non nasce altrimenti nelle contrade vicine a Costantinopoli; e se siete disposti a credere a me, che ho viaggiato il Levante ed ho veduto nell’Arabia i campi interi coperti di caffè, vi dirò quello che egli è veramente. Il caffè, che noi orientali comunemente chiamiamo cauhè, e cahua, è prodotto non da un legume, ma bensì da un albero, il quale al suo aspetto paragonasi agli aranci ed a’ limoni quand’hanno le loro radici fisse nel suolo, poiché s’alza circa quattro o cinque braccia da terra; il tronco di esso comunemente s’abbraccia con ambe le mani, le foglie sono disposte come quelle degli aranci, come esse sempre verdi anche nell’inverno, e come esse d’un verde bruno; di più l’albero del caffè nella disposizione de’ suoi rami s’estende presso poco come gli aranci, se non che nella sua vecchiezza i rami inferiori cadono alquanto verso il pavimento. Il caffè cresce e si riproduce con poca fatica anche nelle terre le quali sembrerebbero sterili per altre piante; e in due maniere si moltiplica, e col seme (il quale è quell’istesso che ci serve per la bevanda) e col produrne di nuove pianticelle delle radici. È bensì vero che il seme del caffè diventa sterile poco dopo che è distaccato dall’albero, ed alla natura deve imputarsi, non alle pretese cautele degli Arabi se ei non produce portato che sia da noi, poiché non è altrimenti vero che gli Arabi lo disecchino ne’ forni, né nell’acqua bollente a tal fine, come alcuni spacciarono. L’albero del caffè finalmente s’assomiglia agli aranci anche in ciò che nel tempo medesimo vi si vedono e fiori e frutti, altri maturi, altri no, sebbene il tempo veramente della grande raccolta nell’Arabia sia nel mese di maggio. I fiori somigliano i gelsomini di Spagna, i frutti sembrano quei del ciriegio, verdastri al bel principio, poi rossigni, indi nella maturanza d’un perfetto porporino. Il nocciolo di esso frutto rinchiude due grani di caffè, i quali si combaciano nella parte piana, e son nodriti da un filamento che passa loro al lungo, di che ne vediamo vestigio nel grano medesimo: si raccolgono i frutti maturi del caffè scuotendone la pianta, essi non sono grati a cibarsene, si lasciano diseccare esposti al sole, indi facendo passare sopra di essi un rotolo di sasso pesante si schiudono i gusci, e ne esce il grano. Ogni pianta presso poco produce cinque libbre di caffè all’anno, e costa sì poca cura il coltivarla, ch’egli è un prodotto che ci concede la terra con una generosità che poco usa negli altri.

Nell’Oriente era in uso la bevanda del caffè sino al tempo della presa di Costantinopoli fatta da’ maomettani, cioè circa la metà del secolo decimo quinto; ma nell’Europa non è più d’un secolo da che vi è nota. La più antica memoria che sen’ abbia è del 1644, anno in cui ne fu portato a Marsiglia, dove si stabilì la prima bottega di caffè aperta in Europa l’anno 1671. La perfezione della bevanda del caffè dipende primieramente dalla perfezione del caffè medesimo, il quale vuol essere arabo, e nell’Arabia stessa non ogni campo lo produce d’egual bontà, come non ogni spiaggia d’una provincia produce vini di forza eguale. Il migliore d’ogni altro è quello ch’io uso, cioè quello che si vende al Bazar, ossia al mercato di Betelfaguy, città distante cento miglia circa da Mocha. Ivi gli arabi delle campagne vicine portano il caffè entro alcuni sacchi di paglia, e ne caricano i cameli; ivi per mezzo dei banian i forestieri lo comprano. Comprasi pure il buon caffè al Cairo ed in Alessandria, dove vi è condotto dalle caravane della Mecca. I grani del caffè piccoli e di colore alquanto verdastro sono preferibili a tutti. Dipende in secondo luogo la perfezione della bevanda dal modo di prepararla, ed io soglio abbrucciarlo appena quanto basti a macinarlo, indi reso ch’egli è in polve, entro una caffettiera asciutta lo espongo di nuovo all’azione del fuoco, e poiché lo vedo fumare copiosamente gli verso sopra l’acqua bollente, cosicché la parte sulfurea e oleosa, appena per l’opera del fuoco si schiude dalla droga, resti assorbita tutta dall’acqua; ciò fatto lascio riposare il caffè per un minuto, tanto che le parti terrestri della droga calino al fondo del vaso, indi profumata altra caffettiera col fumo del legno d’aloe, verso in essa il caffè che venite a prendere, e che trovate sì squisito.

Il caffè rallegra l’animo, risveglia la mente, in alcuni è diuretico, in molti allontana il sonno, ed è particolarmente utile alle persone che fanno poco moto e che coltivano le scienze. Alcuni giunsero perfino a paragonarlo al famoso nepente tanto celebrato da Omero; e si raccontano de’ casi ne’ quali coll’uso del caffè si son guarite delle febbri, e si son liberati persino alcuni avvelenati da un veleno coagulante il sangue; ed è sicura cosa che questa bibita infonde nel sangue un sal volatile che ne accelera il moto, e lo dirada, e lo assottiglia, e in certa guisa lo ravviva.

Questa pianta animatrice, naturale per quanto sembra al suolo dell’Arabia, fu verso il fine dello scorso secolo dagli Olandesi trasportata nell’isola di Java a Batavia, indi moltiplicatasi, ivi se ne dilatò dai medesimi la piantagione anche nell’isola di Ceylon, poscia col tempo se ne portò in Europa e in Olanda; e in Parigi per curiosità se ne coltivano le piante, le quali nelle serre riscaldate l’inverno reggono e producono frutti, e tanto sen’ è universalizzata la cultura presentemente, che nell’America e nell’Indie Orientali se ne fa la raccolta, cosicché abbiamo caffè di Surinam, dell’isola Bourbon, di Cayenne, della Martinica, di S. Domingo, della Guadalupa, delle Antille, dell’isole di Capo-Verde. Il caffè d’Arabia è il primo, quello dell’Indie Orientali vien dopo, il peggiore d’ogni altro è quello d’America.

Così terminò di parlare Demetrio; ed io credetti al suo discorso, poiché lo trovai conforme a quanto ne aveva letto nelle Memorie dell’Accademia Reale delle Scienze di Parigi dell’anno 1713 in un Memoire del signor Jussieu, a quanto ce ne attestano i Viaggi dell’Arabia felice del signor La Roque, del cavalier di Marchais, le Memorie del signor Garcin. Ma poiché ebbe terminato il suo ragionamento Demetrio, s’alzò il curiale e uscì dalla bottega ripetendo: Gran fatto, che quel legume del caffè, quella fava, ci debba venire sino da Costantinopoli!

P. [Pietro Verri]

Num. II

V’erano ier sera quattro giuocatori al caffè, i quali parlavano del loro mestiere; tutti quattro puntatori abituali del Faraone, e in conseguenza tutti quattro carichi di merletti di ricamo e di debiti. Ieri notte, diceva uno, ho avuta la più grande fortuna del mondo, il tagliatore per più di venti tagli ha continuato a dare la faccia vecchia. Ebbene come l’hai fatta?, interrogava l’altro. Oh taci, amico, sono stato uno stolido, non me ne sono mai voluto fidare, ed ho perdute duecento doppie. È un fatto terribile ch’io debba sempre perdere, soggiungeva il terzo, non posso puntare una carta che non la paghi. Il tagliatore ha il quattro per cento d’utile. No, scusatemi, ha il cinque e mezzo. Cos’è l’utile del tagliatore? I doppietti e l’ultima. Ma anche il puntatore ha la scelta della somma. Ma anche il tagliatore può cessar quando vuole. In somma il tagliatore, poiché paga per tagliare, bisogna che vi abbia dell’utile. Se vi dico il quattro per cento. Signor no, il cinqu’e mezzo. Così proseguivano riscaldandosi, sin tanto che uno di essi indirizzandosi ad un geometra, che se ne stava tacitamente ascoltando la tumultuaria conversazione, propose che ciascuno ascoltasse la decisione del geometra, e lo pregò a voler dire il parer suo; ed egli così disse:

P. [Pietro Verri]

Il Faraone

La vanità, l’avarizia e il tormentoso sentimento della noia, che ad ogni costo si vorrebbe scacciar d’attorno, spingon gli uomini al giuoco. Frattanto che alcuni lo biasimano colla fiducia di render gli uomini migliori, alcuni pochi si contentano di risguardarlo come materia di calcolo, qualità buona o cattiva, come vi piace, ma inerente a chi ha una mente geometrica, la quale suol trascegliere la parte calcolabile degli oggetti e amarli principalmente per questo titolo: così mentre la moltitudine spinge l’inquieta sua attività alle parti esterne, e si move, ed opera, e si agita senza curarsi di conoscere i principii delle cose, un piccol numero d’ oziosi illustri condensa tutta la forza dell’animo nella meditazione de’ principii medesimi. Il signor di Montmort nel suo libro Essai d’analyse sur les jeux de hazard, ed il signor Moivre in quell’altro De mensura sortis, non giuocando mai sono giunti ad intendere il Faraone assai più (permettetemi ch’io ’l dica) che non l’intendete voi, che avete consumata buona parte di vostra vita giuocando e perdendo. I ragionamenti di quest’illustri matematici sono esposti con quella speditissima logica che chiamasi algebra, e involti con segni e cifre che allontanano chiunque non è nato per essi. Proviamoci se col solo linguaggio comune si possa esporre la teorica del Faraone, cosicché qualunque uomo di buon senso l’intenda, il che prima d’ora, ch’io sappia, non è stato fatto da alcuno.

Che nel giuoco del Faraone i doppietti e l’ultima nulla sieno un avantaggio del tagliatore ognuno lo sa; ma la difficoltà consiste nel determinare con qualche precisione quanto sia questo vantaggio. Per saperlo bisogna determinare il numero de’ casi vantaggiosi al tagliatore e il numero de’ casi vantaggiosi al puntatore in tutt’i tagli differenti che si possono fare con cinquantadue carte. Sarebbe necessario trovare l’eccesso dei casi vantaggiosi del tagliatore su quelli del puntatore; ma questo calcolo preso in dettaglio sarebbe impossibile, poiché il numero de’ tagli differenti non può esprimersi con meno di sessantasette cifre, ossia sorpassa la classe degli undicilioni.

E acciocché si veda la vanità di coloro che credono colla meditazione di alcune ore di scoprire la legge con cui le carte si succedono, io ho calcolato che se nel Paradiso terrestre un uomo avesse cominciato a tagliare al Faraone senza mai dormire né mangiare, facendo otto tagli all’ora, e avesse continuato sino al dì d’oggi variando sempre i tagli, non ne avrebbe fatti finora che quattrocento venti milioni e quattrocento ottanta mila, il qual numero è una parte assai più piccola della mezza decilionesima parte delle combinazioni possibili colle cinquantadue carte; e perciò, quand’anche vi fosse una legge costante nella successione delle carte, una inclinazione, un astro, un influsso, e tutte le chimere che vi piacciono, la serie delle sue osservazioni e la sperienza di quell’uomo sarebbe un nulla rispetto all’immenso numero delle combinazioni che restano ancora da vedersi. Sarebbe miliaia di volte più ridicola una conseguenza cavata dalle sue osservazioni di quella che caverebbe un fisico da una sola osservazione in mille fenomeni diversi della natura.

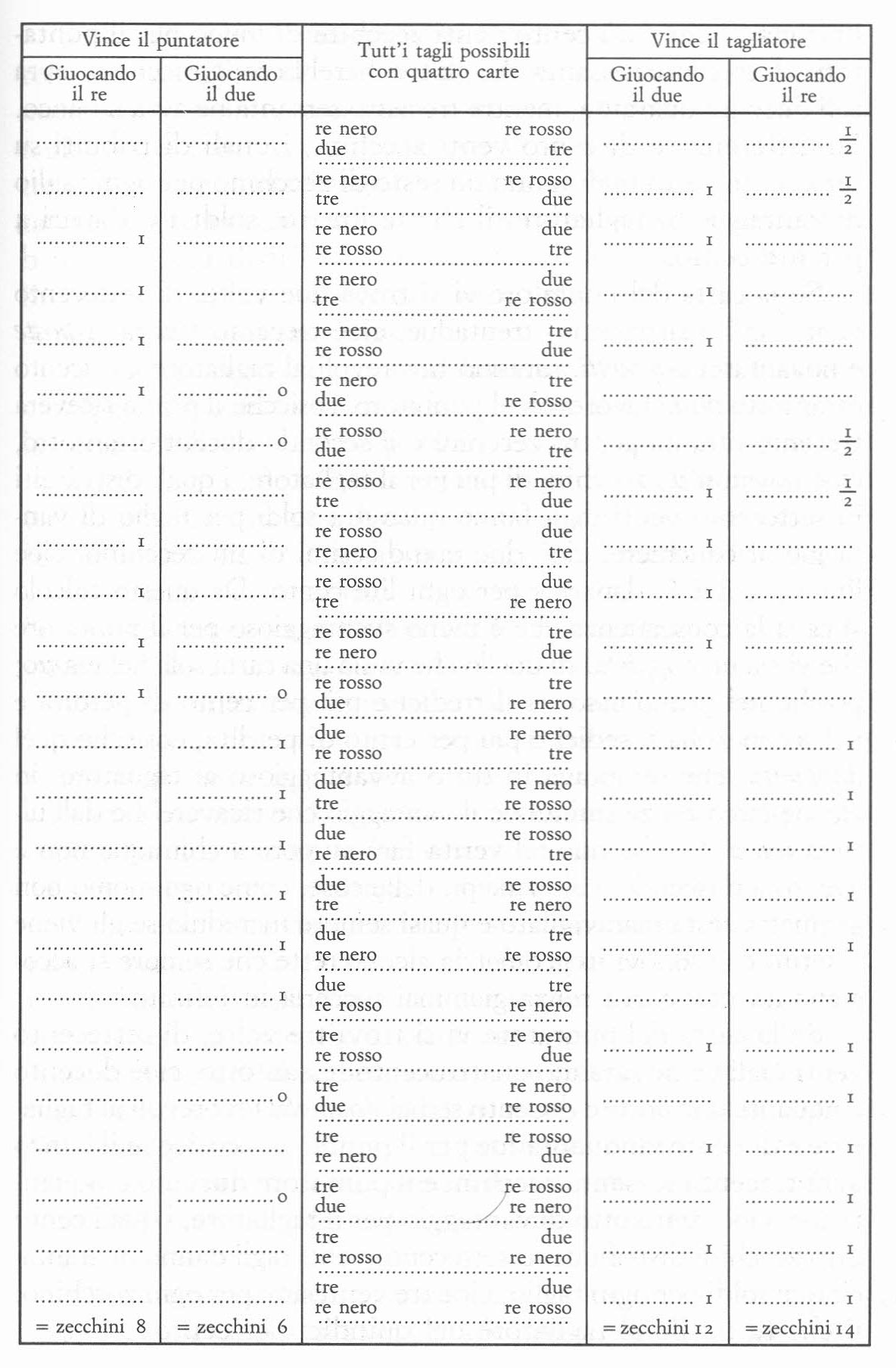

Per darvi un’idea come nonostante questo apparato farraginoso di cifre si possa sottomettere al calcolo il Faraone, comincierò a farvene vedere l’applicazione ai casi più semplici. Prendiamo quattro sole carte, un re rosso, un re nero, un due e un tre: con queste quattro carte si possono fare ventiquattro tagli differenti, e non più. Scriviamo tutti questi tagli, e facciamo due supposizioni: la prima, che il puntatore metta su il due un zecchino, la seconda che lo metta al re a posta secca.

Da questa tavola, sommando i casi vantaggiosi al tagliatore e i vantaggiosi al puntatore, si trova che giocando il due, il tagliatore ha dodici casi per sé laddove il puntatore non ne ha che sei; e si trova che giocando il re il tagliatore ha quattordici casi per sé contro otto favorevoli al puntatore. Il vantaggio adunque del tagliatore è in amendue le supposizioni di sei zecchini, perché se quattordici supera l’otto di sei come dodici il sei, questi sei zecchini, che sono il vantaggio totale in tutti ventiquattro tagli possibili di quattro carte distribuite per ogni taglio, formano un quarto di zecchino per taglio, cioè il venticinque per cento al tagliatore.

Parimente se la carta del puntatore si trova tre volte in quattro carte, si vedrà, scrivendo i ventiquattro tagli possibili, che il tagliatore ha dodici zecchini contro sei, il che forma in questo caso lo stesso vantaggio del venticinque per cento. Finalmente egli è facile il vedere che se tutte le quattro carte fossero simili, dovendo sempre perdere il puntatore la metà della posta, il vantaggio del banco sarebbe il cinquanta per cento.

Passiamo ad esaminare qual sia il vantaggio che ha il tagliatore avendo sei carte in mano. Sarebbe troppo lungo e noioso il trascrivere le settecento venti combinazioni o tagli differenti che si possono fare con sei carte; io mi contenterò di darvene il risultato di questa meccanica operazione. Se la carta del puntatore vi si trova una sol volta, dico che se non vi fosse l’ultima nulla per il puntatore, di settecento venti tagli trecento sessanta gli sarebbero favorevoli e trecento sessanta gli sarebbero contrari; ma in settecento venti tagli differenti la carta del puntatore verrà cento venti volte la prima, cento venti volte la seconda, cento venti volte la terza ec., cosicché verrà cento venti volte l’ultima, il che farà cento venti zecchini di meno per il puntatore, di trecento sessanta che gli toccherebbero; cosicché ne avrà soli ducento quaranta, mentre trecento sessanta ne avrà il banco. La differenza è di cento venti zecchini, i quali distribuiti su settecento venti tagli fanno un sesto di zecchino per ogni taglio di vantaggio al tagliatore, il che fa lire 16, soldi 13, danari 4 per lire cento.

Se la carta del puntatore vi si trova due volte, di settecento venti tagli, quattrocento trentadue, cioè trecento trentasei poste e novantasei doppietti, saranno favorevoli al tagliatore, e ducento ottantotto poste favorevoli al puntatore; cosicché il primo riceverà trecento ottantaquattro zecchini, e il secondo ducent’ottantotto, cioè novanta sei zecchini di più per il tagliatore, i quali distribuiti in settecento venti tagli fanno quaranta soldi per taglio di vantaggio al banchiere, cioè due quindicesimi di un zecchino, cioè lire 13, soldi 6, danari 4 per ogni lire cento. Da questo calcolo si cava la conseguenza che è meno svantaggioso per il puntatore che vi sia un doppietto di quello che vi sia una carta sola nel mazzo; poiché nel primo caso ha il tredici e più per cento di perdita, e nel secondo ha il sedici e più per cento di perdita, cosicché quel doppietto, che sembrava in tutto avvantaggioso al tagliatore, in alcune circostanze sminuisce il vantaggio che ricaverebbe dall’ultima nulla. So che una tal verità farà stupore a chiunque non è avezzo a riascendere ai principii delle cose, come ogni uomo non geometra resta maravigliato e quasi sempre incredulo se gli viene asserito che sonovi in geometria alcune rette che sempre si accostano ad una curva senza giammai toccarla in infinito.

Se la carta del puntatore vi si trovi tre volte, di settecento venti tagli ve ne saranno quattrocento sessantotto, cioè ducento cinquanta due poste e ducento sedici doppietti favorevoli al tagliatore, e ducento cinquantadue per il puntatore; cosicché il banco avrà trecento sessanta zecchini, e il puntatore ducento cinquantadue, cioè cento otto di vantaggio per il tagliatore, i quali cento otto zecchini distribuiti su settecento venti tagli danno quarantacinque soldi per ogni taglio, cioè tre ventesimi per ogni zecchino, il che fa l’utile al tagliatore del quindici per cento.

Se la carta del puntatore vi si trovi quattro volte, di settecento venti tagli ve ne saranno cinquecento ventotto, cioè cento novantadue poste e trecento trentasei doppietti favorevoli al tagliatore, e cento novantadue per il puntatore, cioè zecchini trecento sessanta per il tagliatore, e cento novantadue per il puntatore; il che fa cento sessantotto zecchini di vantaggio per il banco, i quali distribuiti in settecento venti tagli danno tre lire e mezzo al taglio, e per ogni zecchino, cioè lire 23, soldi 6, danari 8 per ogni lire cento.

Prima conseguenza di questa dimostrazione è che il maggiore vantaggio del tagliatore è quando vi siano nel mazzo tutte quattro le carte simili a quella del puntatore; dopo questo il maggiore vantaggio è quando v’è una sol carta, indi quando ve ne sono tre, finalmente il minore di tutt’i vantaggi del tagliatore è quando ha nel mazzo due carte simili a quella del puntatore. Questo salto del massimo vantaggio di quattro carte ad una sola sembrerà un paradosso a chiunque non rifletta che le apparenti somiglianze delle cose ingannano ben sovente.

Un’altra utilissima conseguenza di quanto si è detto è che l’avvantaggio del tagliatore scema a misura che ha maggior numero di carte in mano, perché quando ne aveva quattro, abbiam dimostrato il suo vantaggio essere il venticinque per cento, ma quando ne ha sei essere o il 23, o il 16, o il 15, o il 13 circa per cento, vantaggi tutti minori del primo.

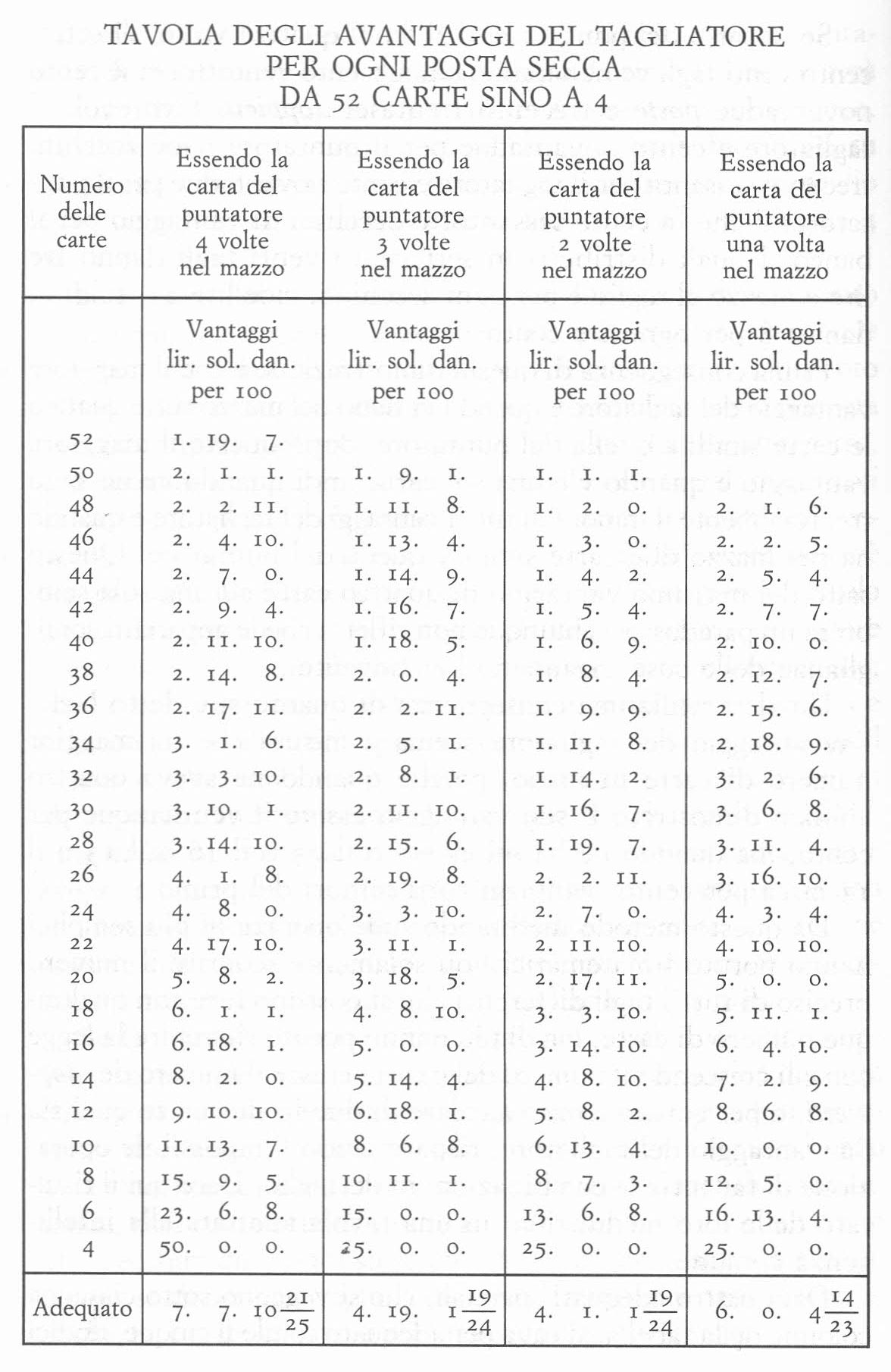

Da questo metodo meditando sulle operazioni più semplici hanno potuto i matematici non solamente scoprire il numero preciso di tutt’i tagli differenti che si possono fare con qualunque numero di carte, ma di più hanno potuto rinvenire la legge con cui crescendo il numero delle carte cresce il numero de’ doppietti, e per conseguenza calcolare di due in due carte qual sia l’avvantaggio del tagliatore, risparmiando l’impossibile operazione di far tutte le combinazioni in dettaglio. Darò qui il risultato delle loro meditazioni in una tavola adattata alla intelligenza comune.

Dai quattro adequati parziali, che si veggono sotto ciascuna colonna della tabella, si cava per adequato totale il cinque, dodici e due per cento, cioè quel vantaggio che ha il tagliatore per risultato di tutt’i vantaggi particolari, i maggiori compensandosi coi minori. Ma vi è un’importante riflessione da fare, che fa crescere al di là del cinque per cento il vantaggio del tagliatore: l’avidità dei puntatori fa che per mezzo dei paroli e delle paci la forza del giuoco si trasporti verso le ultime ventiquattro carte piuttosto che verso il principio del taglio. Per misurare il vantaggio del tagliatore conformemente a questa osservazione basterà prendere gli adequati parziali da ventisei carte sino a quattro, e da questi cavarne l’adequato. L’adequato della prima colonna sarà 12.9.10 1/6 per cento; della seconda 7.17.8; della terza 6.13.6 7/12; della quarta 9.1.2 2/3; e l’adequato totale sarà 9.0.4 per cento: vantaggio assai considerabile, e per cui si può dire che i tagliatori vendano al nove per cento la speranza e il timore e l’altrui povertà.

Si avverta che l’avere trascurati nella tavola per comodo del calcolo alcuni rotti, può portare qualche differenza minima negli adequati dalla esatta verità, la quale non giungendo a formare un intero danaro è di nessuna conseguenza, e che è stata da me ricompensata nell’adequato totale coll’aggiunta di un danaro. Avvertasi di più, che quantunque il vantaggio delle ultime due carte sia stato da me calcolato nella tavola, pure il numero delle carte non giunge che alle quattro, perché il numero delle carte rappresenta il numero delle poste secche che si possono fare in ciascun taglio, e nessuno giuoca sull’ultime due carte.

Da questa tavola si possono con maggior sicurezza ricavare i due teoremi fondamentali di questo giuoco accennati di sopra, cioè che il vantaggio del tagliatore cresce collo scemarsi il numero delle carte, e che il minore suo vantaggio è quando vi è un solo doppietto nel mazzo della carta del puntatore; regole generali che possono servire a coloro che voglion perdere solamente il quattro e uno per cento, il che è l’adequato della terza colonna.

Aggiungasi che le paci e i paroli raddoppiano o triplicano il vantaggio del tagliatore, perché la pace e il paroli è una reale duplicazione o triplicazione della posta, mentre crescendo gli avvantaggi del tagliatore la posta dovrebbe proporzionatamente scemarsi, cosicché la pace ha di discapito lire 11.4.4 per cento, e il paroli ha di discapito lire 16.16.6 per cento. E questo vantaggio è assai maggiore se si prenda l’adequato delle ultime carte, cioè che si punti e si faccia pace o paroli nell’ultima metà; perché allora il discapito della pace sarebbe del 18.0.8 per cento, e il discapito del paroli sarebbe del 27.1.0 per cento.

In ultimo luogo riflettete che il vantaggio del cinque per cento è grandissimo per il tagliatore, quantunque l’interesse del cinque per cento d’un capitale non sia grandissimo, perché questo vantaggio del cinque per cento si ripete tante volte quante poste si fanno, e però dieci zecchini, che girino dieci volte nel giuoco, equivalgono a cento, e il vantaggio del tagliatore sopra questi dieci zecchini sarebbe cinque zecchini, cioè la metà.

C. [Cesare Beccaria]

Così terminò il suo discorso il geometra; ed io sollecitamente me ne venni a casa a scriverlo, ben contento della mia cura se avrò salvato con essa il patrimonio di qualcuno dalla rovina; raro esempio sarebbe che la ragione dimostrata fosse più forte della crescente, della calante, della faccia vecchia, dell’ebraica, della piemontese e cetera.

P. [Pietro Verri]

Ebbimo nel caffè gran soggetto di ridere, e ce lo somministrò un magro poetuzzo, il qual venne a sfoderarci un coronale di sonetti petrarcheschi tanto dolci, tanto armoniosi, tanto esangui e vuoti di pensieri, che avrebber fatta la lor comparsa naturale in una bottega di droghiere frall’oppio e il sugo de’ papaveri. Son già mille e quasi ottocent’anni dacché al nostro buon amico Orazio non piacevano versus inopes rerum nugaeque canorae, eppure certi poverelli si provano anche al dì d’oggi di carpire la stima e l’onore de’ loro cittadini con canore inezie. Fatto sta che sbadigliammo tutti quanti ben bene all’onore e gloria del coronale, e per destarci dal sopore petrarchesco in cui eravamo, un tale si cavò di tasca un pezzo di carta e ci pregò di ascoltare un pezzo di sua poesia in prosa; essa ci piacque, la richiesi, la ottenni; ed eccovi cosa contiene.

Il tempio dell’Ignoranza

In una contrada riposta circa a quaranta gradi di latitudine trovasi una spaziosissima valle, di cui il facile pendio invita gli uomini a scendere sino alla fine, ed ivi sta riposto il magnifico tempio sacro alla dea Ignoranza. Annose querce ricoperte di ghiande gli stanno d’intorno, e il suolo è ripieno dovunque di ginestra e di bruco. La struttura del vasto tempio è gotica, ed alla sommità della gran porta vedesi rozzamente scolpita una enorme bocca sbadigliante; stansi ai due lati di essa porta due statue, una alla dritta e l’altra a manca, le quali voltansi dispettosamente le spalle in atto di allontanarsi una dall’altra, e leggesi scritto sul piedestallo di una Teorica, sull’altra Pratica. Appena entrasi sulla soglia si scopre una infinita turba diversa d’abiti, di volto e di costumi, onde è ripieno il vasto edificio; altri, rappresi da un abituale sopore, lasciansi trasportare avanti e indietro dal moto altrui; altri, occupati a parlar sempre con tuono penetrante di voce, decidono durante tutta la giornata; altri stupidamente sorridono alla vista de’ continui accidenti che si vedono succedere l’uno all’altro fra quella moltitudine; ma tutti ignorano il nome della dea e il luogo ove soggiornano. Ivi sono coperte le pareti di varie pitture e stravaganti arnesi, ivi vedonsi sopraveste inzolferate, ivi manaie e lacci, ivi eculei e torture d’ogni sorte, ivi stan delineati naufragi e guerre civili, ivi d’ogn’intorno vedonsi espresse in varie forme la Morte e la squallida Sterilità. Da un rostro elevato grida e declama ad ogni istante una spolpata vecchia: Giovani, giovani, ascoltatemi, non vi fidate di voi medesimi, quello che sentite entro di voi è tutto illusione, badate ai vecchi, e credete bene quel che essi hanno fatto. Ivi da un altro canto grida e si smania un gravissimo caduco: Giovani, giovani, la ragione è una chimera, se volete distinguere il vero dal falso raccogliete i voti della moltitudine, giovani, giovani, la ragione è una chimera. Frattanto si urta la turba, e s’avvanza e si ritira, e sbadiglia e sorride, e vede e non osserva, e ascolta e non intende, e fendonla di tempo in tempo alcuni medici, i quali in abito da sacerdoti colla sacra bipenne in mano strascinano all’ara della onorata dea le innocenti vittime umane, le quali col loro sangue innaffiano il non mai diseccato santuario. Stassi la possente dea rappresentata in una colossale statua di sughero, a cui servono di base una prodigiosa mole di libri disposti in forma d’un cono. Oh quanti, oh quanti libri venerati da noi e rilegati splendidamente nelle nostre biblioteche servono ivi a questo ministero! Oh quanti potrei io nominarne, se non temessi e la sorpresa de’ miei lettori e la persecuzione infallibile di chi è interessato a nascondere alcune verità! Dietro la grand’ara della dea stassi un piccolo recinto segregato dalla gran nave di cui s’è detto; ivi trovansi alcuni filosofi entrativi per una angusta porticella su cui sta scolpita questa parola: Paucis; vedonsi scritte intorno alle mura di quel recinto queste parole: Elementi de’ corpi, sensibilità, cagione del moto, quantità di moto, cagione dell’attrazione, e simili detti; ivi que’ pochi segregati cantano inni alla dea, ringraziandola perché ascondendoci le malattie, le sventure a venire e la giornata del morir nostro, ci lasci le ore della vita prive di molte sollecitudini. Ma se per ventura qualch’uno di questi osa passar scopertamente in mezzo alla folla della gran nave, voi credereste di vedere una terribile tempesta nell’oceano: grida, urli, malediche voci rimbombano d’ogni parte e fanno eccheggiare le capaci volte; alcuni s’astengono da quel passaggio, e questi scansano così gl’insulti; altri proccurano di deludere la folla coprendosi alla meglio e nascondendosi con una scorza posticcia, ma gli effluvi filosofici per lo più trapellano malgrado le avvertenze, e sono questi i più vivi pungoli per riscuotere i volgari ed animarli alla persecuzione. A’ piedi dell’ara evvi una porta per dove si scende in una spaziosa caverna sotterranea, ed ivi al pallido lume di alcune lampadi sta una schiera di gravissimi sapienti maneggiando ed imparando a mente voluminosi consulenti, repetenti, trattatisti; ivi stanno, ammirando le impatinate medaglie, le rosicate iscrizioni, le patere, i tripodi antichi, alcuni mal sbarbati e mal lavati eruditi; ivi declinano con scrupolosa esattezza i verbi di tutte le lingue i profondissimi grammatici, e giudicano delle opere nuove sulla bilancia delle lor leggi; ivi in somma stanno per anni e lustri scavando il vero sapere quegli uomini i quali credono soli al mondo di possedere la intima cognizione delle vere scienze; ivi si abbruggiano ogni anno, nel giorno della solennità stabilito, le opere di Bacone, di Galileo e di Newton, un esemplare dello Spirito delle leggi e un altro del Trattato delle sensazioni.

Se l’armonia del verso servisse ad abbellire sì fatti pensieri, forse il numero de’ poeti non sarebbe sì grande, né la professione di poeta sì poco onorevole.

P. [Pietro Verri]

IL CAFFÈ )( Fogl. III )(

Num. III

Ricevo una lettera portata al nostro Demetrio, e diretta Agli scrittori del nuovo foglio Il Caffè. Essa così dice:

Amici miei.

Bravi, bravissimi. L’idea del foglio è buona, lo stile piace, e vi annunzio che sebbene gli studi vostri non si chiamino studi utili, frappoco avrete fatto più bene alla vostra patria di quello che non ne facciano due avvocati, tre causidici, quattro sollecitatori e cinque notai de’ più esperti a procrastinare la decision d’una lite per vent’anni. Il progetto di presentare al pubblico le verità utili, spogliandole della noia magistrale, è degno di veri filosofi e di onesti cittadini. Ricevete dunque l’approvazione d’un incognito, la quale avrà in seguito quella di tutti gli uomini dabbene; e preparatevi a lasciar dire quegli avversari i quali non si scansano da nessun uomo se non ascondendosi nella oscurità. Chiunque compera il vostro foglio, ha comperato il diritto di farne e dirne quel che gli piace. Riceverete unitamente a questa lettera gli Elementi del commercio che ho fatti anni sono. Credo che eglino sieno ancora più popolari di quei del signor Forbonnai, siccome quelli dell’illustre franzese sono più grandi e più filosofici de’ miei. Se li credete adattati a spargere i buoni principii nella nazione, stampateli nel vostro foglio; se siete di contrario parere, rendeteli onestamente a Demetrio, e saremo in ogni caso buoni amici.

Filantropo

Rispondo al signor Filantropo che quanto noi siamo insensibili alla opinione volgare, tanto siamo contenti ottenendo quella de’ pari suoi. Gli Elementi del commercio ci paion buoni al nostro fine di pubblicare verità utili, senza noia. Chiunque vorrà somministrarci cose non anco stampate, le quali contenghino verità utili, senza noia, sarà il ben venuto; e le pubblicheremo col nome o colla divisa che sceglierà l’autore. Si faccian cuore i giovani di talento, che avranno a fare con chi non giudicherà né dall’ardimento, né dal nome, né dal vestito. Non venghino essi, mandino i manoscritti, poiché noi non amiamo a perder tempo in visite o offici; ci dieno l’indirizzo, e avranno risposta. Nessuna autorità, nessun impegno ci farà mai piegare ad inserire in questi fogli cosa che a noi non piaccia. La società de’ letterati è repubblicana, e questo foglio è cosa nostra, né vi si devon porre che gl’innesti che vogliamo noi. Ora eccovi gli Elementi.

Elementi del commercio

Il commercio consiste nella permutazione d’una cosa coll’altra. È cagionato dal bisogno che si ha della cosa che si vuole acquistare, e dall’abbondanza che si ha della cosa che si vuole cedere in contracambio.

Quando il commercio è prodotto più dal bisogno delle cose straniere che dall’abbondanza delle proprie, si chiama commercio passivo; così chiamasi commercio attivo quello che viene cagionato più dall’abbondanza delle cose proprie che dal bisogno delle straniere.

Per nome di bisogno si sottintendono due diverse idee, l’una è il bisogno assolutamente detto, il quale è nella serie naturale delle cose, e tale è quello che ci porta ad evitare il proprio deperimento; l’altra è il bisogno artefatto, nato dalla opinione e dal lusso. Il primo cerca le cose necessarie, l’altro le utili.

L’abbondanza pure ha due aspetti: una è l’assoluta, la quale anche può dirsi superfluità; l’altra è relativa, ossia un minor bisogno che sacrifichiamo a un maggiore, e in questo senso non v’è nazione comunicante colle altre che non abbia abbondanza.

Nel commercio attivo l’abbondanza dev’essere assoluta. La nazione avendo più a dare che a ricevere, quella somma che le resta di credito viene compensata colla moneta, contrasegno con cui, per universale consentimento delle nazioni, si valutano le azioni che gli uomini hanno sulle cose. Questa somma che resta a compensarsi in moneta si chiama la bilancia del commercio.

La nazione che ha il commercio attivo preponderante si rende ogni anno per moltiplico padrona, se non di diritto, di fatto, delle nazioni che hanno il commercio meno in vigore del suo. Allora la nazione diventa veramente ricca: la coltura delle terre, la popolazione, i comodi della vita, la copia di tutto sono i beni che un felice commercio produce nell’interno; la stima e i riguardi sono quelli non minori che produce al di fuori.

La nazione presso cui prepondera il commercio passivo perde ogni giorno cotesti beni, e corre alla propria distruzione. Il male va crescendo per moltiplico, i cattivi effetti diventano cagioni sin tanto che ridotta alla perfetta dipendenza da’ suoi vicini, priva d’abitanti, diventa un paese non ad altro buono che a traspiantarvi colonie.

Il commercio interno impedisce la perdita delle ricchezze della nazione, l’esterno ha per oggetto d’aumentarle. Il primo s’oppone al passivo, l’altro lo compensa.

Di qualunque specie sieno i tributi che paga una nazione al sovrano, essi rimontano tutti a un primo principio, che è la capitazione: o sia il tributo sulle terre, o sulla consumazione, ovvero sulle merci; è sempre vero che a misura della popolazione si accresce il numero de’ consumatori e de’ compratori, e che le terre rendono più dove sono più coltivate. Un re che comandi a due milioni d’uomini sparsi nello spazio di mille miglia, è dieci volte almeno più debole d’un re che comandi a venti milioni d’uomini sparsi nello spazio di cinquecento miglia. Le rendite del sovrano crescono colla popolazione dello Stato e scemano con essa, e la popolazione dello Stato dipende interamente dalla natura del commercio. Dove l’industria e l’agricoltura danno più facili mezzi a sussistere, ivi non mancano giammai gli abitanti. È dunque massimo interesse del sovrano la buona direzione del commercio.

Se tutte le nazioni intendessero i propri vantaggi, farebbero in modo d’avere nel loro interno le cose che loro bisognano per quanto fosse possibile. Allora il commercio esterno sarebbe il minimo possibile, essendosi ridotto al minimo possibile il bisogno che lo produce. Cresce il commercio sin tanto che egli è ben inteso da alcune nazioni, e scema quando è universalmente conosciuto. Intanto però che i corpi politici non giungano a questo forse chimerico grado di perfezione universale, la nazione che avrà in prima aperti gli occhi sul commercio profitterà della indolenza delle altre, e diverrà ricca, popolata e florida a loro spese.

Quando una nazione è giunta ad avere dentro di sé quanto occorre al compimento de’ suoi bisogni, ella è nella intera indipendenza dalle altre, né ha più a temere il commercio rovinoso; ma per ottenere questo conviene che la nazione sia estremamente ristretta o vasta estremamente. Nel primo caso il governo travaglia più a diminuire i bisogni che a soddisfarli, e questo freno alle passioni degli uomini non si può imporre che a un numero limitato, e per un tempo pure limitato: gli antichi Lacedemoni furono in questo caso. Quando poi la nazione sia vasta in guisa da potere cogli interni frutti della terra e dell’industria soddisfare interamente i propri bisogni, allora pure è nell’indipendenza; ma la natura in un ristretto spazio non suole produrre quanto richiedono i bisogni d’opinione degli uomini. Nella China cento millioni d’abitanti in un clima de’ più felici hanno potuto rinunziare ad ogni straniera mercanzia senza invidiar nulla ai forestieri.

Ogni nazione che sia nella mediocrità non può sperare né di contenere interamente le voglie degl’individui, né di naturalizzare entro di sé tutte le cose delle quali è avvezza a far uso. Egli è però vero che se questo non è sperabile perfettamente, pure a misura che una nazione s’accosta a questo stato d’indipendenza ne risente efficacemente i vantaggi, e col commercio attivo può ricompensare e sorpassare le perdite che le restano, e decidere per sé la bilancia. Questo è il solo scopo che si può proporre nel sistema presente d’Europa.

Tutto si fa per gradi nella natura. Il corpo politico è una macchina, le di cui diverse e complicate ruote né sono percettibili a molti, né soffrono impunemente d’essere molte ad un tratto scomposte. Ogni scossa è fatale, e dai funesti effetti discoprono poi gl’incauti la contiguità che non avevano ravvisata in prima. Vi vuole l’opera di chi perfettamente ne conosca tutta la mecanica per mettervi mano. I progetti più pronti e universali se più abbagliano, sono altresì più difficili e pericolosi ad eseguirsi, ed è tanto più stabile la felicità d’una nazione, quanto per gradi se ne innalza l’edificio. Miglior metodo di tutti è il cominciare dal por rimedio alle perdite attuali, alle quali provveduto che si sia, più facile assai riesce il distendersi al commercio lucrativo. L’umanità non consente che si facciano de’ saggi a spese della pubblica felicità, sulla quale nulla conviene intentare di nuovo, se la evidenza non ci previene sull’esito felice della nostra intrapresa.

I primi oggetti i quali si presentano sono quelli che risguardano la più grande, la più utile e la più infelice parte della nazione, che è il popolo. Quanto è di suo uso, forma i capi principali del commercio, come quelli che sebbene separatamente presi sieno di poco valore, riuniti però e tante volte ripetuti formano le somme più considerabili. Chi vive nelle città è colpito d’ordinario dalle sole spese del lusso di alcuni pochi cittadini, in vista delle quali sembrano non degne d’attenzione le più grandi realmente, cioè quelle della plebe e de’ contadini: ma chi vi riflette, vede che appena un uomo, ogni trecento, spende negli oggetti del lusso, e che gli abiti di ducento novanta nove uomini comuni costano assai più della gala del ricco.

Non v’è paese in cui non si possa introdurre fabbrica di panni e tele, quali fanno bisogno al vestito del popolo, e quand’anche le terre non somministrassero lini e lane bastanti, o le somministrassero di qualità cattiva, è sempre vero che converrebbe anzi prendere da’ forestieri queste materie prime e tesserle, che comperare le manifatture, poiché tutto il prezzo della manifattura non uscirebbe; e tanti cittadini di più avrebbero il vitto nel paese, quanti sono impiegati nella manifattura. Frattanto però pongasi ogni studio per migliorare il prodotto delle lane e de’ lini nello Stato.

Le manifatture per i bisogni del popolo sono, come si è detto, le più importanti per ritenere la maggior somma del denaro; ma di più sono le più facili a stabilirsi non richiedendosi per esse né una straordinaria destrezza o eleganza ne’ manufatturieri, né i grandiosi capitali che vi vogliono per le fabbriche di lusso. Molti non intendono questi principii, e in una nazione rovinata vorrebbero cominciare dalle stoffe di lusso, come se a un ammalato che sviene per la perdita del sangue, un chirurgo, negligentando di chiudergli la vena, cominciasse a proporgli di cavalcare per rendere più robusto il temperamento.

Le tele e più ancora i panni difficilmente si distinguono se sieno legalmente tessuti e tinti allorché sono nuovi, l’uso soltanto lo discopre. Se si lascia ad ogni fabbricatore la libertà di tessere e tingere come vuole, nessuno nemmeno nell’interno della nazione si fiderà delle manifatture del suo paese. Come v’è una marca legittima agli argenti, senza di cui nessun uomo cauto li comprerebbe, così deve esservi una marca legitima ai panni, senza di cui nessuno arrischia il suo denaro. Nessuna fabbrica di panni può riuscire senza questa precauzione eseguita a rigore.

La facilità d’un lungo uso nel commercio, ovvero la scarsezza del denaro della nazione che ci vende le merci fa sì che talora esse giunghino a minor prezzo di quanto costerebbero fabbricate da noi medesimi; d’onde ne nasce una sorte di ritrosia in chi deve metter mano al commercio, come se fosse una legge poco giusta e umana l’obbligare il minuto popolo a pagare di più quanto può ottenere a minor prezzo. Questa difficoltà cessa qualora s’abbi di mira il pubblico bene, e si rifletta che chiudendo questa uscita del denaro della nazione essa ne rimarrà tanto più fornita, onde crescendo la copia del denaro, il prezzo delle opere tutte e de’ generi crescendo a proporzione, s’accresceranno nelle mani di ognuno i mezzi per provvedersi colle interne manifatture.

In un paese, che non sia un’isola, la proibizione d’una merce che vi ha spaccio è un inutile tentativo, che essendo innosservato ricade in discredito del legislatore. Perché il popolo non preferisca le merci forastiere alle nazionali, conviene primieramente diminuire quanto è possibile il prezzo delle nazionali; 2. accrescere il prezzo delle manifatture straniere; 3. proccurare che le manifatture nazionali non la cedino in bontà alle forastiere.

Questo timone della nave è sempre nelle mani del sovrano. Colle esenzioni o colle somministrazioni fatte ai fabbricatori egli diminuisce il prezzo delle interne manifatture; aggravando le imposizioni alla introduzione delle merci straniere egli accresce il prezzo delle manifatture esterne; e con abili ministri e buone leggi egli perfeziona le interne manifatture. Il primo passo naturale dunque verso la riforma del commercio è la deputazione di persone di zelo e d’intelligenza, la retta costruzione delle tariffe e la rettificazione delle leggi commercianti.

L’uomo naturalmente corre all’utile, e sebbene non sia per lo più sensibile alle attrattive della verità per se stessa, pure per un secreto niso la sente, quando questa lo conduce a migliorare la sua fortuna. Travaglia esso per il bene della società, quando vi trova l’utile proprio. La grand’arte del legislatore è di sapere ben diriggere la cupidigia degli uomini. Allora si scuote l’utile industria de’ cittadini; l’esempio, l’emulazione e l’uso fanno moltiplicare i cittadini utili, i quali cercano a gara di farsi più ricchi col somministrare alla patria merci migliori a minor prezzo.

La libertà e la concorrenza sono l’anima del commercio; cioè la libertà che nasce dalle leggi, non dalla licenza. Quindi ne siegue che l’anima del commercio è la sicurezza della proprietà fondata su chiare leggi non soggette all’arbitrio; ne siegue pure che i monopoli, ossia i privilegi esclusivi, sieno perfettamente opposti allo spirito del commercio.

Stabiliti che sieno in una nazione i buoni principii del commercio, allora s’accrescono le nozze de’ cittadini abilitati a mantenere una famiglia; allora vengono da’ paesi esteri e meno attenti al commercio nuove famiglie chiamate dall’utile e dai maggiori comodi della vita, e si naturalizzano tanti cittadini quanti erano in prima gli operai che in paesi esteri vivevano colle manifatture comperate da noi; allora, consumando essi il prodotto delle terre, sull’agricoltura ricade una nuova rugiada che la rinvigorisce; in somma il primo passo al bene come al male facilita gli altri, come i gravi, il di cui moto s’accellera colla caduta.

Né alcuna nazione disperi di avere dentro di sé questi beni soltanto che lo voglia. I vari giri che ha fatto il commercio sulla terra, ora per l’Asia, ora sulle coste d’Affrica, ora in Grecia, ora in Marsiglia, ora in Italia, ora nel Portogallo, ora nell’Olanda, consecutivamente mostrano ch’egli non è legato dal clima. Il buon governo lo invita, lo scaccia il cattivo; onde dovunque il commercio è in rovina, è legittima conseguenza il dire che vi sia un difetto organico nel sistema, a meno che un’accidentale cagione e passaggera non possa assegnarsi.

Gli uomini del volgo credono che sieno in contraddizione gli attuali interessi della nazione con quelli del sovrano in fatto del commercio. Credono essi impossibile rianimare il commercio, se il principe non diminuisce le imposizioni per qualche tempo. Ora, essendo ogni anno necessaria al sovrano la stessa rendita, sulla quale è fondato il mantenimento della milizia e de’ magistrati, ogni riforma si risguarda come una bella speculazione e nulla più. Questa falsa supposizione non deriva da altro se non dalla poca riflessione che fassi sulla diversa natura de’ tributi, de’ quali, se una parte si trova attualmente così incautamente posta che s’opponga all’utile commercio, è sempre però vero che dall’abuso di una cosa non si può provare l’intrinseca pravità della sua indole. I tributi sono per loro natura indifferenti al commercio, al quale anche possono contribuire; né lo rovinano che quando o sono mal diretti, o quando realmente eccedono le forze d’uno Stato.

Ogni tributo sulla uscita delle manifatture fabbricate internamente, ovvero sulle derrate nate nello Stato e che non possono ridursi a manifattura, è pernicioso al commercio.

Ogni tributo sulla introduzione delle materie da lavorarsi nello Stato è pernicioso al commercio.

Ogni tributo sulla uscita delle materie nazionali che servono alle manifatture interne è salutare al commercio.

Ogni tributo sulla introduzione delle manifatture straniere è salutare al commercio.

Tali sono i principii universali per regolare le tariffe, i quali si moderano ne’ casi particolari, avendo riguardo alla dipendenza de’ forestieri ed all’incentivo al contrabbando, il quale cresce colla gabella. Ed ecco come il principe possa, conservando i tributi, animare il commercio, togliendo soltanto la viziosa ripartizione del tributo medesimo. Un millione in mano d’un imbecille fa men bene ad una nazione che la sola penna in mano d’un abile ministro.

Finalmente altri vi sono, i quali credono che il primo passo per rianimare il commercio sia promulgare leggi, ossia prammatiche per annientare il lusso; cioè quel lusso sul quale vive la maggior parte degli artigiani; quel lusso il quale è il solo mezzo per cui le ricchezze radunate in poche mani tornino a spargersi sulla nazione; quel lusso il quale lasciando la speranza ai cittadini d’arricchirsi è lo sprone più vigoroso dell’industria; quel lusso finalmente il quale non va mai disunito dalla universale coltura e ripulimento delle nazioni.

Ovunque il suolo basti ai bisogni fisici degli abitanti, non può esservi industria senza lusso. Le terre sono in proprietà della minor parte della nazione; i proprietari, se non hanno lusso, non le fanno coltivare che quanto giovi a riceverne i bisogni fisici; ma conosciuti i bisogni del lusso, promoveranno l’agricoltura, cercando da essa come soddisfare, oltre ai primi bisogni fisici, anche ai bisogni sopravvenuti del lusso. Quindi i contadini troveranno facile sussistenza, s’accresceranno le nozze e si moltiplicherà la popolazione.

Le prammatiche non convengono che a quelle terre ingrate che non somministrano quanto basta alla vita fisica degli abitanti; ed è ben miserabile quella pretesa politica che insegna a conservare le ricchezze nelle mani d’alcune famiglie; poiché dovunque sieno disegualmente distribuite le ricchezze, tutto ciò che tende a diminuire la diseguaglianza è un bene prezioso agli occhi d’un illuminato legislatore, a cui deve esser noto che più le ricchezze sono egualmente distribuite su molti, più s’accresce la ricchezza nazionale, poiché un piccolo patrimonio viene con più attenzione coltivato che un grande. È pure agli occhi d’un illuminato legislatore un bene tutto ciò che tende a riscuotere i poveri e ad eccitarli all’industria coll’aspetto della fortuna. Il solo lusso veramente pernicioso, in una nazione che abiti un suolo fecondo, è quello che toglie alla coltura le terre, consacrandole alle cacce, ai parchi ed ai giardini.

Ogni vantaggio d’una nazione nel commercio porta un danno a un’altra nazione; lo studio del commercio, che al dì d’oggi va dilatandosi, è una vera guerra che sordamente si fanno i diversi popoli d’Europa. Se i buoni autori fossero intesi, si vedrebbe che essi hanno palesato il vero secreto degli Stati; ma per la maggior parte gli uomini non accordano la loro stima che alle cose straordinarie, né sospettano che i principii della politica sieno sì semplici come lo sono.

P. [Pietro Verri]

Num. IV

Frammento sugli odori

Eccovi un frammento di un uomo che ha voluto filosofare sugli odori; ma pare straordinario che un letterato scriva sopra un argomento così frivolo invece d’impiegare il suo ingegno a compilar qualche dissertazione in foglio delle fibbie delle scarpe antiche, o a sciffrare gli smarriti caratteri d’un’iscrizione. A considerarlo sotto un aspetto mi pare che si voglia ridere di noi altri uomini, e sotto un altro sembrami ch’ei ragioni sul sodo. Comunque sia, leggete e giudicate.

Tutti gli uomini, dopoché cessarono di contrastare co’ bisogni della vita e superarono gli ostacoli che la selvaggia natura opponeva ai loro piaceri, si diedero a coltivare il loro corpo e a trasformarlo in qualche guisa, cercarono di multiplicare le sensazioni aggradevoli e di dare una novella vita ai loro sensi. Solo il naso, parte così rispettabile di noi stessi e fedele consigliere di ciò che nuoce e giova, sembra essere stato trascurato, o almeno soggetto alle vicende della moda, ch’io chiamerei la fortuna degli umani piaceri. Come si fanno delle rivoluzioni trai sentimenti dei filosofi, così i piaceri si succedono vicendevolmente, sempre soggetti alla tirannia delle opinioni, come quelli alla tirannia dell’autorità. Non in ogni luogo, né in ogni tempo furono in voga i piaceri dell’odorato. Gli antichi n’erano più ghiotti di noi, e quei vecchi Romani, maestri ugualmente di virtù che di piaceri alle altre nazioni, ne faceano grand’uso ne’ loro conviti, ne’ loro bagni e ne’ loro ipocausti, e ne accarezzavano e ristoravano i corpi esercitati a sudare nelle palestre. I nostri antichi mobili, che sanno ancora di muschio, ci fanno vedere il senno de’ nostri padri. Ma ora, con grave scandalo de’ buoni, tra cento parrucchieri che infarinano e sudiciano di sogna schiffosamente le teste di questa vasta capitale, appena si vedono due profumieri che ne ristorino i nasi; mentre dovunque io volga gli occhi non veggo che latrine aperte, né si pensa a riparar la puzza che

Aequo pulsat pede pauperum tabernas

Regumque turres.

Fino nelle mode e negli ornamenti destinati al piacere ci siamo fabbricati delle catene indissolubili sotto pena del ridicolo a chi osasse scioglierle. Noi ci stringiamo le ginocchia e il collo, parti destinate ad esser libere per la facilità dei movimenti, e ne strozziamo i minutissimi canali che distribuiscono il sangue animatore in tutto il corpo; e le donne i delicati petti circondano di una corazza, barbaro ornamento, che trasforma il loro corpo in un cono rovesciato che ha l’apice appoggiato sopra un gran segmento di circolo; noi ci carichiamo d’oro e d’argento, stendendo una straniera ed aspra superficie sulle membra, che la natura fece morbide e pastose, invece di circondarle di molli e profumate vesti, che si accordino piacevolmente ai movimenti del corpo. A fabbricare questi tormentosi ornamenti io veggo popolate le officine, e deserte veggo quelle che son destinate ai bisogni di un senso così importante. Sarei ben fortunato se potessi convertire questi eretici della voluttà, e se potessi trasportare l’affumicata chimica dagli laboratori alle geniali conversazioni ed alle toelette d’una dama.

Sono pure i piaceri odorosi così innocenti, che io non trovo alcuna setta o religione che gli abbia condannati, né fra le severe instituzioni dei cenobiti alcuna ve n’ha che imponga voto di castità d’odori. Fra i gentili medesimi, i quali hanno deificato tutti i vizi, non trovo adorata la puzza, se n’è eccettuato il deus Crepitus. Sono poi di così facile acquisto, che molti di essi la natura ci somministra senz’arte e preparamento.

Gli uomini nella ricerca della loro felicità si gettano per lo più alle cose straordinarie e difficili, e trascurano quelle che hanno sotto gli occhi ed alla mano. L’ambizioso si annoia nelle anticamere de’ grandi, veglia le notti in studi secchissimi; si consuma l’avaro di timore e di fame di un metallo per lui inutile, mentre un altro più saggio se la passa

IL CAFFÈ )( Fogl. IV )(

con un flaccone sotto il naso. Ben è vero che anche il naso dell’ozioso starebbe male, se molti fanatici non avessero avuto il coraggio di annoiar se medesimi o gli altri. Io studio gli odori, e stimo che questa ricerca vaglia tant’altre di una secca ed inutile erudizione. Stimo coloro che hanno pesato quei vasti globi che ruotolan con noi attorno del Sole, ed hanno calcolato questa tenue porzione dell’immensità della natura; ma questi uomini grandi ci hanno fatti accorgere della nostra piccolezza, e appunto per questo amo di ristringermi nella mia sfera e ricercare ciò che può farmi piacere, senza offender le leggi divine ed umane.

Distinguo gli odori in semplici e composti. Gli semplici sono quelli delle erbe, dei fiori, di alcune piante, di alcuni minerali, come l’ambra e il buchero, e di qualche parte animale, come il muschio e il zibetto. Molti di questi, come i fiori e l’erbe odorifere usuali, sono alla portata egualmente del povero e del ricco, poiché è giusto che anche i nasi volgari abbiano le loro consolazioni. Alcune resine di poco valore, qualche vaso di erbe fragranti possono rimbalsamare l’aria infestata dalle esalazioni che circolano e fermentano fra i cenci e il sudore nella stretta abitazione di una famiglia. Dovrebbero i medici de’ poveri e i luoghi pii, che somministran medicine per carità, distribuirne, essendo più stimabile, benché meno brillante, la medicina che previene i mali, che quella che li guarisce. La maggior parte de’ mali dei poveri, che scorrono le città intiere e ne distruggono i più laboriosi ed infelici cittadini, nascono dell’immondezza. Qual risparmio di vite non ne farebbe la popolazione, ch’è la vera ricchezza d’uno Stato? Gli odori composti sono preparati dall’arte, che combina i doni della natura, destinandoli al lusso ed alla voluttà delle persone agiate. Io ne distinguo tre classi principali, le quali però non son dalla natura separate che per insensibili differenze, come ogni altra cosa. Le classi non sono che punti di appoggio, che aiutano la nostra mente a scorrere la varietà degli oggetti naturali, e spesse volte la sviano dal vero.

La prima specie è quella degli indifferenti, i quali non oltrepassano di là dell’odorato, contentandosi di solleticarlo piacevolmente, come l’acqua di garofani, l’incenso ec. Questi odori, oso esprimermi così, non parlano all’animo; sono come una stampa di un bel disegno, di cui l’occhio è contento, ma senza espressione e poesia. Questi odori servono alle persone moderate e che temono la tempesta delle passioni. Coloro che amano di conservare una fredda indifferenza sugli oggetti, ne faccian uso, perché io son di parere che anche la incontinenza del naso sia da temersi… Sono di parere, che altri dovrebbero essere i profumi delle serie matrone, che sono fra le donne quel ch’era Catone in Roma; ed altri quelli di una leggiera e vivace donzella, alla quale gli scherzi e giuochi e la difficile arte di tener sottomessi molti amanti formano la sua politica e i suoi affari di Stato. Quando gli odori diventassero più importanti di quel che or sono, vi sarebbero gli odori di gala e di cerimonia, gli odori di amicizia e di familiarità, quegli dei solitari diversi da quelli dei uomini di mondo. Ma io riserbo tutte queste distinzioni ad un’opra che sto meditando di tre volumi in foglio, che avrà per titolo Elementa naseologiae methodo mathematica demonstrata.

La seconda classe è quella degli odori dolci, quali sono tutte l’essenze estratte dai fiori, dall’ambra, dal muschio ec. Passano i fiori, e perdono il loro odore, né in tutte le stagioni appaiono, ma l’essenze si conservano per lungo tempo, ed in piccola mole spandono una soavità che si estende per molto spazio. Né deono far caso gli uomini amanti di gustar quelle sensazioni, che fanno dolcemente languir l’anima, e di quell’abbandono di tutte le nostre facoltà ai piaceri ed alla molle indolenza. Esigge il ben pubblico (il quale non fo consistere in altro che nella massima somma di piaceri divisa egualmente nel massimo numero d’uomini) che i fiori, che rallegrano due sensi in una volta, passino dai giardini ad impiegar più utilmente le mani di coloro che manipolano i veleni consacrati dalla medicina.

Il muschio, e l’ambra, s’insinua talmente nelle intime parti del corpo, che la traspirazione di chi ne usa è tutta di odor di muschio fragrante. Ciò si chiama un migliorare la nostra macchina, che per lo più esala un sudore ingrato. Uomini traspiranti muschio ed ambra sembrano divinità di poemi e di romanzi, e pur niente di più facile ad un petit-maître. La terza classe è quella degli odori aerei e spiritosi, quali sono le erbe odorose distillate nello spirito di vino. Non è tale la forza di questi odori, che lo spirito di vino perda di quell’acuto e pungente che stimola con frequenti vibrazioni i nervi della macchina, e ne produce quella viva, ma aggradevole sensazione, che rasserena e rischiara l’animo scuotendolo da quel letargo in cui è sopito dal lento moto delle fibre e dalla noiosa uniformità degli oggetti. Quelle piccole scosse che ne sente il cervello, pare che facciano cadere un velo dinanzi agli occhi, e si destino le idee più limpide e chiare.

Trovo molta analogia tra gli odori e i colori: degli uni e degli altri ve ne ha di molli e voluttuosi, di forti e vivaci, di seri e ridenti; e come vi sono degli colori cangianti, così non dubito che dal miscuglio di molti odori non ne nasca un odor cangiante. E come vi sono i colori primitivi della luce, non è provato che non vi possano essere odori primitivi, che sian la base di tutte le altre combinazioni. Chi sa che un giorno non nasca il Newton degli odori? Questa idea non è più stravagante per noi di quello che lo possi essere per un ottentotto la teoria della luce, e dubito che noi non siamo qualche poco ottentotti. Con questi principii io non dubito punto che i nasi raffinati fabbricheranno da qui a qualche milione d’anni una musica d’odori, come una di colori n’è stata immaginata. Imperocché qual cosa è mai sì strana, che non possa accadere in questa continua rivoluzione di cose? E poi essendo gli odori un’azione delle particelle della materia, che si spandono come una sfera, e scema in ragione inversa dei quadrati delle distanze, e per quella universal legge di natura, che niente operando per salti passa per tutti i gradi intermedi, potrebbesi fabbricar una scala di cui si misurassero i tuoni e i semituoni, e se ne calcolassero le concordanze e le discordanze; chi sa se un giorno non si odorino dei concerti e delle sinfonie? Come non ogni orecchio è atto alla musica, dipendendo la maggior finezza di esso dalla maggior facilità di sentire le minime differenze de’ suoni e dalla maggior reazione delle fibre alle impressioni musicali, così vi sarebbono dei nasi ignoranti e insensibili all’armonia degli odori. E siccome ogni senso potrebbe da per sé essere un eccellente algebrista, potendo benissimo ogni senso avere un’idea chiara del più e del meno, così potrebbe anche divenir musico, ma non giammai poeta, poiché la forza principal della poesia consiste nel percuoter più sensi in una volta, e nel dipingere le immagini che appartengono ad un senso coi colori di un altro.

Ogni sensazione ha una sorta d’analogia colle altre nella celere o lenta successione delle impressioni, nei differenti gradi d’intensione di esse e nella riunione che se ne fa negli oggetti esterni; come il dilicato color della rosa si unisce con una voluttuosa fragranza, e la pallida violetta con un soave odore, l’acuto odor del gelsomino e di tutti i cedri col vivo e allegro color aureo o bianco.

Se questo fosse vero, forse si raffinerà a segno di accompagnare i drammi colla musica degli odori, e mi figuro che saranno destinate le essenze di rose, di ambra ec. ai dialoghi amorosi, gli odori forti ai discorsi galanti e spiritosi, e gli odori seri ai gravi e politici. Non saprei qual odore assegnare alle commedie, poiché non ho ancora trovati degli odori ridicoli. Il ridicolo dipende da un certo raffinamento della umana società, poiché vediamo ogni altra classe degli animali e i medesimi uomini selvaggi esserne esenti; e in fatto di odori non vi siamo ancor giunti, quando ridicoli non si chiamino quei bizzarri assortimenti di puzza e di fragranza che di spesso s’incontrano; poiché credo esser domma di buon gusto che gli odori facciano un tutto, un sistema corrispondente al vestito, all’età ed al carattere della persona.

Dagli odori ai sapori non v’è che un piccolo passaggio, e questi due sensi sono amici e fedeli l’uno all’altro. Ciò che offende l’odorato è per lo più pessimo al palato, e ciò che offende il palato è quasi sempre nemico dell’odorato. Crederei ancora che ciocché offende l’uno o l’altro sia velenoso per la sanità, se in ciò non avessi tutta l’autorità dei medici e de’ speziali contraria; senza di essa sembrerebbemi che ciò che disgusta il palato o l’odorato, cioè ne disordina le fibre, dovesse produrre lo stesso effeto sui delicati organi dello stomaco.

Provo in esperienza che l’odore mi eccita l’idea del sapore, che gli sapori forti sono quasi sempre accompagnati da odori forti. In somma trovo una fisonomia nelle cose, come negli uomini, che in qualche maniera ne dipinge il carattere.

Sin ora si è fatto troppo poco per il naso, mentre si è fatto anche troppo per la bocca. Noi siamo passati dai cibi più semplici preparati dalla natura ai più facili da comporsi, indi agli ultimi raffinamenti delle tavole francesi. Ma negli odori abbiamo appena formate le più semplici combinazioni, ed il lusso, che crea nuovi bisogni e nuovi piaceri, non ha per anche perfezionata la cucina del naso.

Siamo ancora ai cibi più grossolani e il nostro maggior alimento si è il tabacco, che in vece di lusingare piacevolmente le fibre, le stimola e le punge, e solo col tempo si può vivere familiarmente con lui, né solo ci morde il naso, ma ci appesta ed avvelena la bocca, quando ne assorbiamo dalle pippe l’ingrato fumo, potendo invece imbalsamarla col fumo di pastiglie odorose, come fanno i Turchi, più saggi di noi. Chi fra i nostri posteri (quando questa usanza cadrà sotto l’inevitabil legge del tempo, che tutto consuma per far rinascere), chi mai potrà credere che questa polve fosse la delizia dei nasi più colti; che le tenere donne, che i leggiadri giovani se ne servissero negli amorosi colloqui, e i più gravi politici nei trattati della pace e della guerra; che sempre seco si portasse questo pungente stimolo racchiuso in cassette preziose fra l’oro e le gemme? Quali volumi in foglio faranno scrivere i primi stranuti di quel fortunato antiquario che ne farà la scoperta? Questa polve non piace che dopo che ha già incallite le fibre e rintuzzatane la sensibilità. Allora è che la sensazione prima dolorosa divien piacevole, ma questo piacer così vivo ce ne fa perdere un gran numero di più dilicati. Una saggia economia del piacere è altrettanto necessaria che quella del danaro, che non è altro che un cambio di essi.

La cucina degli odori è una manifattura che manca al nostro secolo; e pure io trovo che si potrebbono fare altrettante combinazioni quante colle vivande se ne fanno. Io mi figuro di vivere in un secolo più raffinato, e di vedere nelle famiglie de’ grandi due cuochi, uno per il naso e l’altro per la bocca, e di assistere ai banchetti odorosi serviti di salze, manicaretti di profumi, vedere il naso avere i suoi parasiti ed essere accarezzato a segno di avere i suoi pasti regolati al giorno; gli odori secchi disposti con simmetria in scatolette d’oro e di argento, e gli odori liquidi presentati come bevande in boccette di cristallo. Vi sarebbono gli odori caldi, gli odori freddi, e i giorni consacrati al digiuno ed all’astinenza dovrebbero essere sbanditi gli odori voluttuosi e dolci, ma permessi i soli seri e indifferenti. Alcuni odori più forti terrebbono luogo di vino, poiché parimente alcuni di essi, come il tabacco, eccitano una momentanea gioia e fino l’ubbriacchezza. Allora qualche nuovo Anacreonte ne canterà le lodi, e qualche nuovo Maometto ne vieterà l’uso.